こんにちは。

福岡県宗像市、完全予約制のプライベートヘアサロンnoor(ヌール)の平間直子です。

今日は、美容の話ではなく、少し違ったお話をさせていただきますね。

最近、会社という組織の中で「人が辞めていく」「残らない」そんな話を当たり前のように耳にするようになりました。

そんな中でお客様との会話やディーラーさんとの話で、

『BtoB企業は、取引のある企業に対して

人が辞めないためのコンサルティングをしなきゃいけなくなっている』…と。

本来の仕事とは別に、取引先の「人材定着」まで考えなければならない時代になっているというのです。

どんなに環境を整えても、給料を上げても、仕組みを作っても、

人は“見えない何か”が欠けていると感じた瞬間に離れていく。

それは、美容業界に限らず、あらゆる会社や組織で起きていることだと思います。

結局は人、人がいなければ会社は成り立たない。倒産の情報も驚くほど流れてきます。

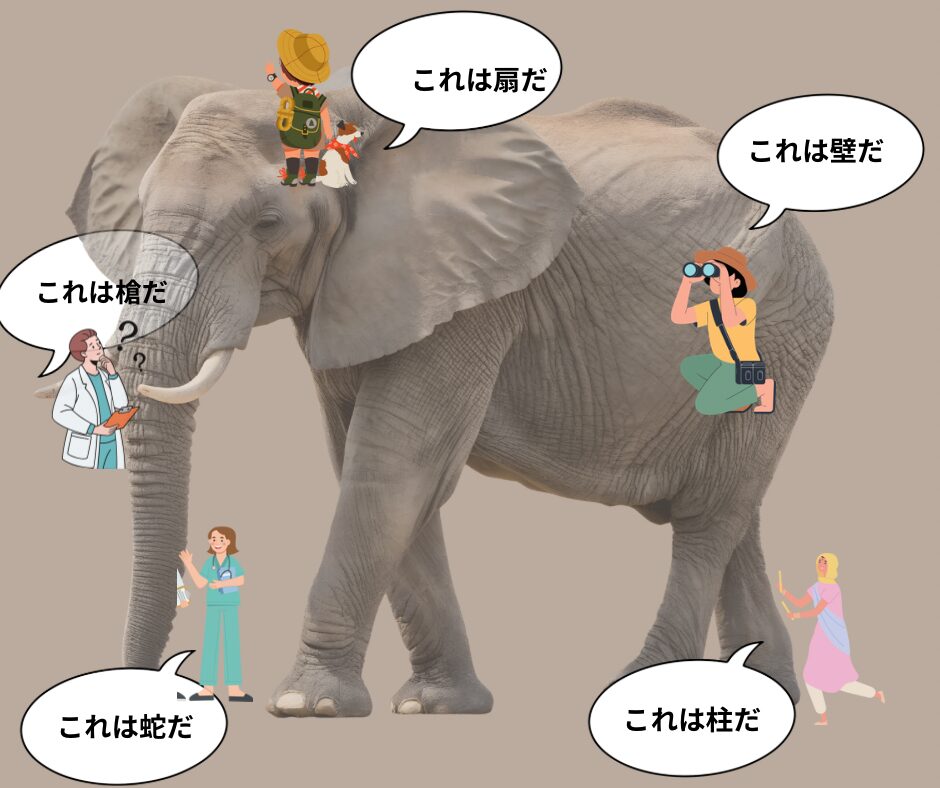

「群盲像を評す(ぐんもうぞうをひょうす)」という寓話

「群盲像を評す(ぐんもうぞうをひょうす)」とは、数人の盲人が像の一部だけを触って感想を語り合う、というインド発祥の寓話です。

6人の盲人がゾウに触れることでそれがなんだと思うか、を問われるもの。

足を触った盲人は「柱のようです」と答えた。

尾を触った盲人は「綱のようです」と答えた。

鼻を触った盲人は「木の枝のようです」と答えた。

耳を触った盲人は「扇のようです」と答えた。

腹を触った盲人は「壁のようです」と答えた。

牙を触った盲人は「パイプのようです」と答えた。

それを聞いた王は答えた。

「あなた方は皆、正しい。あなた方の話が食い違っているのは、あなた方がゾウの異なる部分を触っているからです。ゾウは、あなた方の言う特徴を、全て備えているのです」参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/群盲象を評す

彼らは皆、自分の体験に基づいて語っています。その意味では全員が正しいです。

この話の教訓は、同じ真実でもさまざまな側面があり、解釈もさまざまだということ。

見る角度によって、解釈は変わり、物事の一部だけを見て、全てを理解したと思い込んではいけないということ。

これは「木を見て森を見ず」という言葉にも通じます。

今の社会にも似た空気を感じます。

数字だけを見て「成果が出ていない」と判断する。

上辺の態度だけを見て「やる気がない」と決めつける。

一瞬のミスだけを切り取って「この人はダメだ」と烙印を押す。

みんな、“象のしっぽ”しか触っていないのに、「象とはこういうものだ」と言い切ってしまう。

人が辞める理由は、ほとんどが“人”です。

お金でも、仕事量でもなく、

「自分をちゃんと見てもらえなかった」

「部分だけを切り取られて判断された」

その積み重ねが人を静かに離れさせる。

同じ会社でも、部署が違えば見える景色は違います。 立場が違えば、考え方も変わります。

大切なのは、自分の正しさを主張することではなく、相手を理解しようとすることです。

この「群盲象を評す」の教えは、仕事だけに限りません。

- 家庭の中で

- 友人関係で

- 親子の間で

- 夫婦の間で

全ての人間関係において、同じことが言えます。

noorが大切にしていること

私自身30代、40代と年齢を重ねてくると、この寓話の意味が深く理解できるようになってきました。

私がnoorで大切にしているのも、実はこの考え方です。

お客様お一人おひとりと向き合う時、表面的なことだけでなく、その方の背景や想い、日々の生活まで含めて理解しようと心がけています。

「白髪が気になる」という言葉の裏にはたくさんの物語があります。

それを、できる限り理解しようとすること。 これが、私のマンツーマンサロンとしての姿勢です。